„Heimatplatte“ Avalonia

Die geologische Geschichte unserer Region beginnt ganz tief auf der Südhalbkugel. Auf einem Kleinkontinent, den wir heute Avalonia nennen.

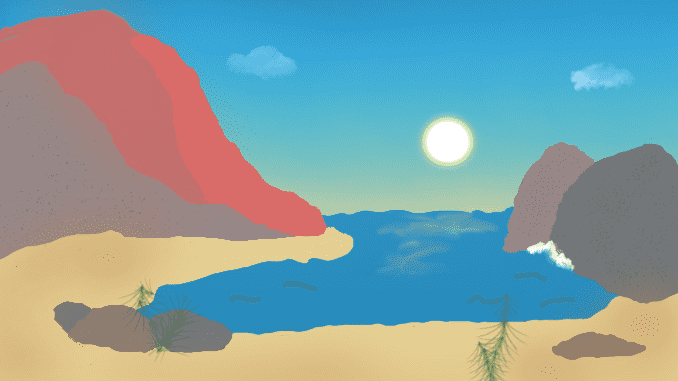

Das Siebengebirge - da denken wir zunächst an die über 40 Hügel und Kuppen, die zur Zeit der Vulkane, vor ca. 25 Millionen Jahren, entstanden sind. Doch die Basis unserer Berge ist noch viel älter, etwa 400 Millionen Jahre alt, und war einst Meeresboden. Aus dieser Zeit stammt der Block Grauwacke, die wir hier auf dem Geologischen Lehrpfad im Garten des Naturparkhauses des VVS sehen; es ist ein Stück Meeresboden aus der Urzeit.

Die geologische Geschichte unserer Region beginnt ganz tief auf der Südhalbkugel. Auf einem Kleinkontinent, den wir heute Avalonia nennen.

In den Gesteinen des Rheinischen Schiefergebirges finden sich noch heute zahlreiche Fossilien von Meeresbewohnern, die einst hier lebten.

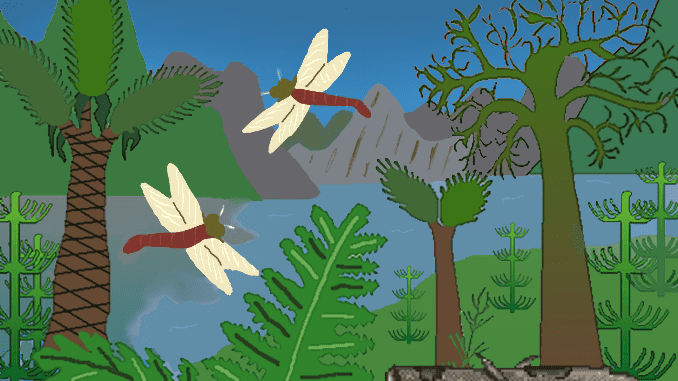

Das Karbon ist die Zeit fremdartig anmutender Urwälder, Sumpflandschaften und Moore, und der Steinkohle.

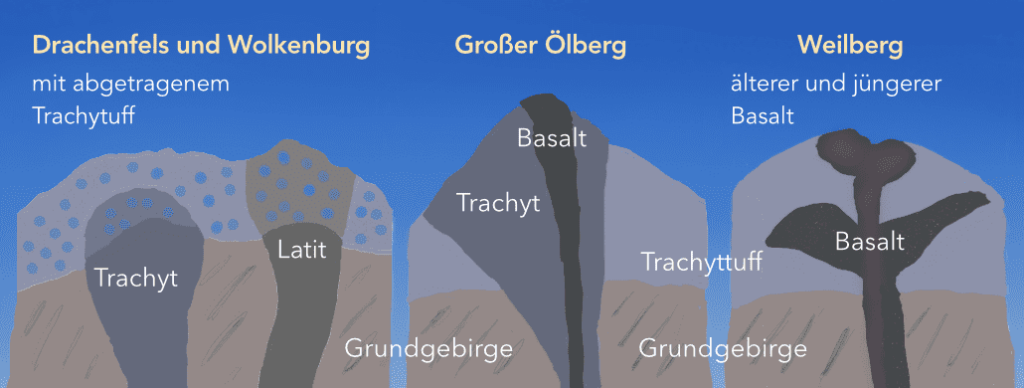

Und nun haben wir etwas Merkwürdiges. Ein Großteil der Gesteinschichten aus dem Devon, aufgefaltet im Karbon, war erodiert. Und die nächste Schicht Sedimentgesteine ist viel jünger, sogar sehr viel jünger, um die 25 Millionen Jahren jung. Das war schon im Kanäozoikum, im Paläogen (Alttertiär), Oligozän. Noch präziser: das war die Zeit unmittelbar vor oder zeitgleich mit dem Siebengebirgsvulkanismus.

Hier fehlen uns also Millionen von Jahren Erdgeschichte, vom Oberkarbon, dem anschließenden Perm, das ganze Mesozoikum hindurch bis ins frühe Kanäozoikum. Wir haben es mit einer großen „Schichtlücke“ zu tun - einem riesigen Loch in der Erdgeschichte unserer Region, einem geologisches Geheimnis.

Auf den Seiten des Geologischen Dienstes NRW finden Sie viel zur Erdgeschichte. In anderen Teilen NRWs gibt es Steine aus dem Perm, der Trias, dem Jura und der Kreide, hier entstanden große Salzvorkommen, lebten viele verschiedene Tiere, und immer wieder veränderte sich die Landschaft. Schauen wir uns einmal in unserer näheren Umgebung um, und machen dann noch einen Exkurs in die Welt der Dinosaurier.

Könnten wir in der Zeit zurückreisen ins Tertiär, würde wir uns wohl wie Aliens in unserer Heimat fühlen. Poppelsdorf und Beuel lagen an der Küste, die Siebengebirgsgegend lag im Delta eines Flusssystems.

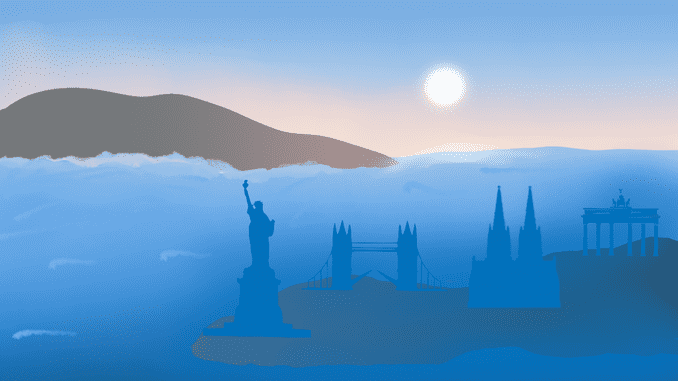

Das Quartär begann vor 2,6 Millionen Jahren und reicht bis in unsere Zeit. Auf der Erde waren inzwischen die Kontinente und Meere vorhanden, die wir heute noch kennen.

Heute fließt der Rhein von den Alpen bis in die Nordsee, aber das war nicht immer so. Zwar gibt es ihn seit rund 15 Millionen Jahren, doch in den ersten zwölf Millionen Jahren gab es zwei ursprüngliche Teile des Rheins.

Zum Abschluss geht es noch einmal in den Garten des Naturparkhauses, zur Grauwacke und noch ein Stückchen weiter zur Schutzhütte. Hier hängt eine Vogeluhr; sie sagt, wann einige unserer Vögel in den frühen Morgenstunden singen. Ich liebe es, den Vögeln zuzusehen und ihrem Gesang zu lauschen, ganz besonders in ruhigen Gegenden wie dem Tretschbachtal und am Nonnenstromberg.

Dass die kleinen Singvögel heute auch bei uns leben, fasziniert mich immer wieder, denn sie stammen vom anderen Ende der Welt. Die ältesten Singvogelfamilien finden wir im Australien des Eozäns (vor 56,0-33,9 Millionen Jahren). Seither haben sie eine unglaubliche Vielfalt entwickelt und fast die ganze Welt besiedelt. Es ist eine lange Geschichte, und sie beginnt schon in der Kreidezeit.

Redaktioneller Hinweis

Ich bin Hobby-Forscherin und möchte auch keinen anderen Anspruch erheben. Die Landkarten sind selbstgemacht und können nur einen ersten Eindruck vermitteln. Die Zeitangaben zudem weichen sie je nach Buch, Online-Angebot oder Dinopark voneinander ab. Bei den Erdzeitaltern halte ich mich an die Angaben des Geologischen Dienstes NRW. Die Lebenszeiten der Dinosaurier sind aus der englischen Wikipedia.

Copyright © 2024 | MH Magazine WordPress Theme von MH Themes